UNDIP, Tolitoli, Sulawesi Tengah (01/10) – Di tengah jargon Indonesia sebagai negara agraris, kisah di pelosok negeri justru menyuguhkan ironi yang tak kunjung usai. Para penopang kedaulatan pangan, khususnya di kawasan transmigrasi, masih berjibaku dengan tantangan multidimensi: infrastruktur terbatas, akses pasar sempit, dan status lahan yang menggantung.

Kawasan Transmigrasi Basidondo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sejatinya menyimpan potensi besar dari kakao, kelapa, hingga kopi. Namun tanpa dukungan teknologi dan akses transportasi yang layak, potensi itu kerap berakhir sebagai peluang yang tak tergarap. Desa Muliasari sebagai salah satu titik transmigrasi di Kecamatan Lampasio merupakan potret nyata dari paradoks pembangunan tersebut.

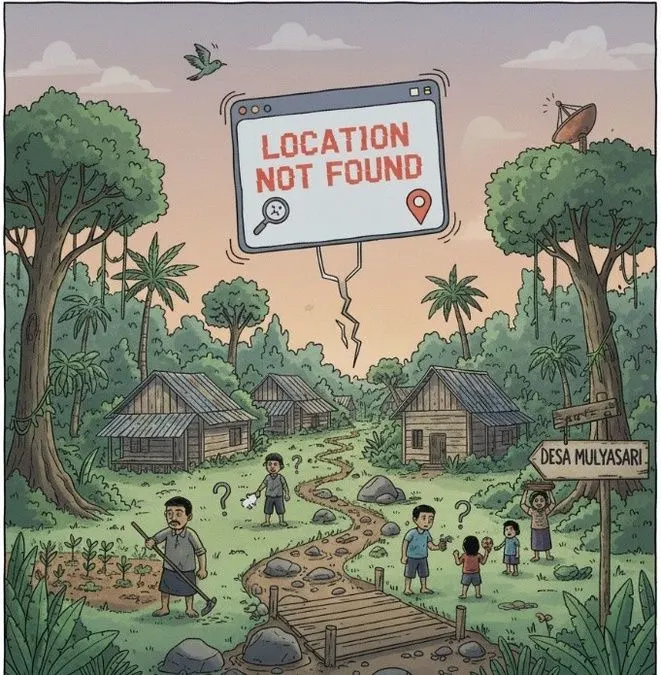

Desa yang Hilang dari Peta

Muliasari bukan sekadar terpencil; desa ini nyaris hilang dari peta digital. Nama dan lokasinya sulit ditemukan di aplikasi navigasi, seakan eksistensinya hanya tersimpan dalam ingatan warganya. Minimnya sinyal telekomunikasi menjadi simbol keterputusan desa ini dari program pembangunan yang terintegrasi.

Puluhan tahun lalu, transmigran datang dengan harapan masa depan yang lebih baik. Kini, mereka justru terjebak dalam isolasi. Produk unggulan yang mereka tanam memang melimpah, tetapi akses jalan rusak dan biaya angkut mahal membuat hasil panen sulit dipasarkan. Mereka bertahan sebagai petani tangguh, tetapi pasar nyaris tak berpihak.

Jerat Status Lahan

Masalah terbesar di Muliasari adalah ketidakjelasan peta kepemilikan lahan. Lahan yang semestinya menjadi hak transmigran justru banyak tumpang tindih dengan status kawasan hutan lindung atau terjerat sengketa. Kondisi ini memperkeruh nasib petani yang sudah lelah menunggu kepastian.

Meski demikian, warga tidak tinggal diam. Mereka membuka lahan secara komunal, menanam bersama, dan berbagi hasil dengan semangat kekeluargaan. Aksi swadaya ini adalah bentuk perlawanan diam terhadap ketidakpastian birokrasi—membuktikan bahwa petani selalu mencari cara untuk menghidupi dirinya dan tanahnya.

Suara dari Lapangan

Keresahan ini terekam dalam kunjungan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) UNDIP, terdiri dari Septrial Arafat, Risa Nurhaliza, Nok Ayu Nurasih, Emanuel Clasius, dan Zaenal Abidin. Tim datang langsung ke Muliasari untuk memetakan potensi sekaligus mendengar keluhan warga.

“Kami ini orang kecil, Pak. Harapan kami tinggal Pemerintah. Kalau bukan Pemerintah yang peduli, mau ke mana lagi kami mengadu?” tutur seorang petani dengan nada pasrah. “Kami hanya minta kejelasan peta lahan. Kalau lahan jelas, kami bisa tenang bertani dan hasil panen bisa jadi berkah, bukan sekadar peluh.” Tambahnya

Menurut temuan tim, isu pertanahan dan keterbatasan infrastruktur adalah dua masalah krusial yang perlu segera dijembatani kepada Kementerian Transmigrasi. Ekspedisi ini membuktikan bahwa pemetaan potensi kawasan transmigrasi tidak hanya penting untuk membaca kondisi nyata masyarakat, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi program nasional dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Kegiatan kolaboratif ini merupakan wujud nyata semangat UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat yang sejalan dengan visi Diktisaintek Berdampak, di mana riset dan pendampingan hadir langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, kegiatan di Muliasari berkontribusi langsung pada sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diantaranya:

- SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, melalui peningkatan akses ekonomi petani transmigran;

- SDG 2 – Tanpa Kelaparan, lewat penguatan ketahanan pangan berbasis komoditas lokal;

- SDG 9 – Infrastruktur, Industri, dan Inovasi, dengan dorongan pembangunan akses transportasi dan pemanfaatan teknologi;

- SDG 11 – Kota dan Permukiman Berkelanjutan, melalui penataan kawasan transmigrasi yang layak huni;

- SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, dengan kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi.

Jalan Mati Menuju Pasar

Jalan tanah yang menghubungkan Muliasari dengan pusat ekonomi sudah lama rusak. Jembatan tua dari kantong produksi pertanian nyaris tak layak digunakan, terutama saat musim hujan. Akibatnya, biaya angkut membengkak dan hasil panen, khususnya kakao, harus dijual murah ke pengepul lokal.

Bagi warga, keterbatasan infrastruktur ini adalah “jalan mati” menuju kesejahteraan. Tanpa akses yang memadai, mustahil mereka menembus pasar yang lebih luas.

Asa yang Menggantung

Kondisi ini menempatkan Muliasari di persimpangan: bertahan dengan segala keterbatasan, atau perlahan tenggelam dalam keterlupaan. Pendampingan yang mereka butuhkan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penyelesaian sengketa lahan, legalisasi peta kepemilikan, dan jembatan penghubung menuju pasar.

Desa Muliasari yang nyaris hilang dari peta digital kini menuntut negara untuk menempatkannya kembali di peta prioritas pembangunan nasional. Hanya dengan itu, keringat para petani transmigrasi dapat benar-benar berbuah kemakmuran—bukan sekadar cerita tentang harapan yang ditinggalkan. (Komunikasi Publik/UNDIP/Tim I Ekspedisi Patriot Tolitoli ed. As)